こんにちは、うさです。

お読みいただきありがとうございます。

くも膜下出血の手術を受けて、2週間の経過観察をしていた母。

そろそろリハビリを…と考えていた頃でしたが、

ある変化を感じました。

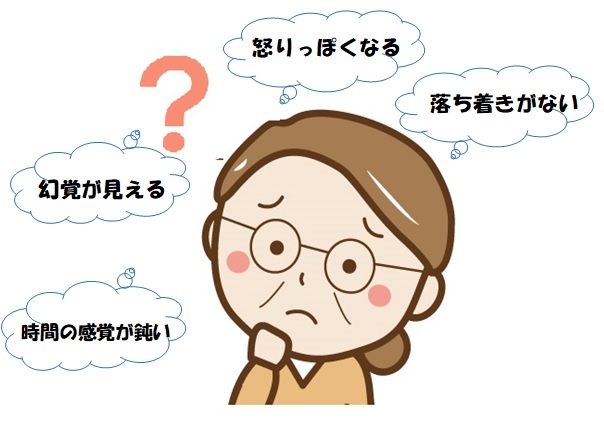

水頭症を発症して、せん妄が現れ始めたのです。

高齢の母の、くも膜下出血の闘病記録です。

前回の闘病記はこちら→くも膜下出血 術後経過観察から水頭症 高齢の母の闘病記⑤へ

Contents

水頭症の症状

脳の中の脳室で作られる髄液が、過剰に作られたために

吸収が追い付かず、脳室が膨らみ大きくなっていくものを水頭症といいます。

正常な場合は、髄液は脳室やくも膜下腔に流れ込み自然に吸収されて、

新しい髄液が作られて循環してバランスを保っています。

脳腫瘍などで髄液の通路が閉塞していたり、

髄膜炎やくも膜下出血の後で髄液の吸収が追いつかないなど、

原因がはっきりしている水頭症を続発性(二次性)の水頭症といいます。

そのままにしておくと、圧力の逃げ場がないので、

髄液や脳内に圧力がかかり続け、脳内の神経などに影響をあたえます。

その結果、記憶に関係する神経に影響すると、

認知症のような症状が出たり、

運動に関する神経に影響すると、

歩行障害や尿失禁などが現れたりします。

母にせん妄があらわれた!

卵巣腫瘍摘出の直後にくも膜下出血を発症したために

長期間の入院となっていた母。

変わらない環境と、動けない態勢。

いろんなことが作用して、せん妄が現れました。

数十年前の記憶を現在のことのように話したり、

処置に来られる病棟スタッフに攻撃的になったり。

まるで幼い子どものように、集中力がなくなったり。

私の知る母とは別人になったようでした。

「水頭症」によるものと診断されました。

水頭症の処置

たまりすぎた髄液を、体外へ出す必要があります。

では、水頭症で髄液を体外へ出す処置にはどのようなものがあるのでしょう。

脳室・腰椎ドレナージによる治療

脳室または腰椎クモ膜下腔に直接チューブを挿入して、

体の外へ髄液を出す方法です。

圧や料を調節しながら少しずつたまった髄液を出します。

ただしこの方法は、チューブが体から外に出たままなので、

髄液の漏れや感染症に気をつけなければなりません。

急性期の状態が落ち着くまでの一時的な治療として、

くも膜下出血の手術直後に対処されることが多いようです。

シャント手術

脳内にたまった髄液を排出する方法のひとつに、

シャント手術というものがあります。

たまってしまう髄液を、体内の他の場所へ逃がしてやる手術です。

髄液の流れるパイプを新たに作る、いわゆるバイパスのようなものです。

シャント手術の方法はいくつかあります。

1.脳室から,おなかの中へ髄液を流す(脳室-腹腔シャント)

2.脳室から,心臓のそばの太い静脈へ流す(脳室-心房シャント)

3.腰の背骨の中にある髄液を,おなかの中へ流す.(腰椎-腹腔シャント)

などがありますが、

1の脳室-腹腔シャントが一般的によく行われているようです。

高齢の母のせん妄

さて、母の場合は

卵巣脳腫を摘出した直後だったので、内臓の癒着などの心配から

腹腔内に逃がすことは困難でした。

上の2つ目の、脳室₋心房シャント術が行われました。

少しずつ脳室にたまった髄液を、頭から他に逃してやります。

これでせん妄も改善されるはず…ということですが

シャント術を受けてから2週間経ちましたが、

まだまだ記憶障害は消えません。

もしかして、これはせん妄ではなく認知症なの?

と不安になってきました。

高齢の母の闘病はまだまだ先が長そうです。